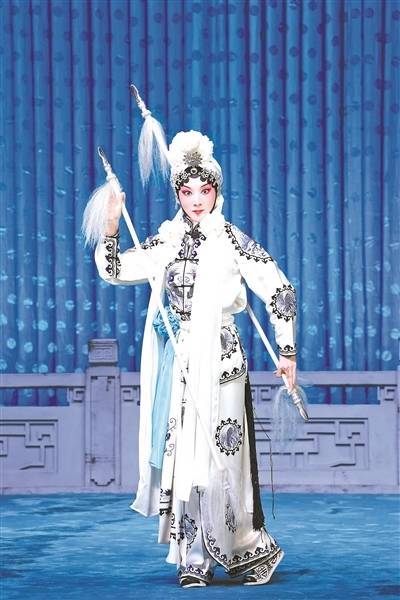

张鑫 饰 东方氏

张鑫 饰 东方氏 张鑫 饰 丫鬟

张鑫 饰 丫鬟◎张之薇

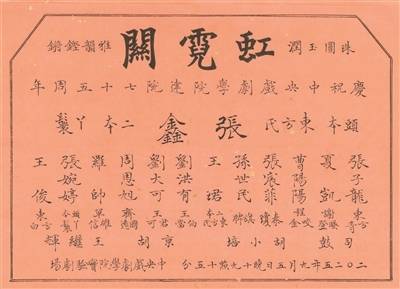

京剧头二本《虹霓关》近日借中央戏剧学院建院75周年的契机上演。继2023年史依弘、付佳、刘琪、闫虹羽、周美慧、王安琪、潘钰等合演版本之后,此次沿革传统演法,头二本由国家京剧院青年旦行演员张鑫一演到底。

老戏的基因

镌刻着规范与智慧

《虹霓关》讲述的是瓦岗军攻打虹霓关,守将辛文礼被王伯当冷箭射死。夫人东方氏闻讯披挂上阵为夫报仇,阵前却对王伯当一见倾心,将其擒回。东方氏欲以身相许,着丫鬟从中劝说。王伯当假意归降允亲,诈开城门,并将东方氏杀死。丫鬟气愤不过与王伯当对战,最终不敌含恨逃走。

在这出戏中,由梅兰芳先生开创的“一赶二”演法——一人分饰东方氏和丫鬟,表演繁难,半个多世纪以来难觅踪迹。此次由中央戏剧学院传统戏剧当代传承创新中心挖掘整理的《虹霓关》,以京剧旦行前辈李金鸿、梁小鸾、冀韵兰的不同演法为依循,以梅兰芳和阎岚秋的《虹霓关》剧本、唱腔、身段、把子、舞台调度为规范,秉持敬畏之心将其复现于舞台。

在今天这个新戏极度繁盛,甚至不排新戏院团就几乎无法生存的时代,上演梨园人曾经的“吃饭戏”、今人眼中的骨子老戏,恰恰能够以老戏稳定的规范照亮新戏的创作,以老戏看似陈旧的人情和故事,窥见“活”的情感和“真”的人性。

如今潮流飞速更迭,万事万物求新求变,“老”常被认为落伍和脱离时代。戏曲老戏更是经常会被打着“跟上时代”的名义而被篡改。而实际上,老戏这块基石深藏的堂奥就是戏曲人的根,它沁入骨髓的基因价值不容抹杀。

这些经历数代伶人舞台锤炼而成的作品极具典范意义,其轮廓和框架,既渗透着戏曲鼎盛时期行当规制、身段做打、唱念场面的合理配置,也镌刻着伶人们艺术和技术层面全方位的呈现,其间更沉淀着他们对自我的不断挑战。

就如今天我们看到的《虹霓关》的演法,也并非一蹴而就。这部旦行看家戏因文武不挡、观赏性强而世代流传。在很长一段时间内,旦角们因自身特色而各擅其场。比如梅巧玲的演法是以二本的东方氏为主,间或连演头二本东方氏;而工青衣的时小福和余紫云则是单演二本的丫鬟,所不同的是正宗青衣的时小福以唱念取胜,而以花旦、青衣兼擅的余紫云则因跷工一流,饰演的丫鬟虽然是青衣应工,却以踩跷而为观众所赏。而到了王瑶卿手里,起初本是为南来搭班的万盏灯配戏而演丫鬟,他结合自己的理解更重做工和念白,将其打造成一出具有个人风格的拿手戏。

初红的梅兰芳自觉专重唱功的青衣戏已经不能满足观众的需求,遂追随王瑶卿学其二本,是期望以偏重身段、表演和武功的戏码来拓宽戏路。他在1913年首次赴沪之际,以《虹霓关》头二本连演,一人分饰两角,头本刀马旦应工东方氏、二本青衣应工丫鬟的新颖演法,最终成为最有难度也最受欢迎的版本。

之所以说梅兰芳的“一赶二”难演,因为不仅要于做工突出的刀马旦和唱功突出的青衣之间施展,而且二本的青衣跳脱出固有行当的约束,稳重中有俏皮活泼,除了唱工之外,在念白上以京白和韵白结合的“风搅雪”表现人物性格。这一系列技艺,让一个发誓为夫报仇、阵前却对杀夫仇人王伯当钟情的新寡东方氏,和一个娇憨聪慧,既不得不为夫人说亲,又惦念故去主人而两难的大丫鬟形象立在了舞台上。这种依演员自身特点升级表演难度的创作方法,恰恰是戏曲繁荣的原动力,也是值得今天的戏曲人学习的。

老戏的繁难

蕴含从技到艺的审美

不得不承认,梅兰芳的演法对于今天的演员来说难度很高,要求演员具备全面的基本功——刀马旦的身段和工架,武旦的凌厉劲头,青衣的唱功,以及花旦的俏丽和念白功夫,可谓样样不得有偏废才能拿得起来。更重要的是,老戏繁复的“样”中藏着戏曲艺术的精妙——大到身段程式、枪架子、上下场、舞台调度、服饰容妆,细到咬字行腔、表情、眼神、呼吸、节奏疾徐。一旦演员自我松绑的念头战胜了自我较劲的意识,就会导致传承的走样。实际上,将老戏沉淀下来的繁复、细腻、高难度,降维成所谓符合时代节奏的简单、粗糙、低难度,并成为传承样板,是今天并不少见的现象。而这版《虹霓关》除了出于剧目长度的考量删掉了辛文礼的段落之外,最值得肯定的就是尽力保留了老戏的繁与难。

这首先表现在穿戴上。戏曲的穿戴从来不仅是穿戴的事,还涉及人物是谁、怎么演等关键问题。一身素缟、要替夫报仇的东方氏一上场,即令人惊艳:身穿白色绣三蓝花战裙,足蹬白缎绣三蓝花快靴,头扎白绸巾,头顶扎有一个花球。最为惹眼的是,她身前双侧搭白色绣球,这看似无奇的装扮实际上蕴藏着技艺难度的升级。拖曳飘逸的绣球孝条在之后的开打过程中,会随着演员的武打动作飞舞起来,控制不好就会与自己和对手的刀枪缠绕,这无疑增加了演员对身体的控制难度。

据传之前东方氏的装扮多以白孝条掖在腰间示人,并不搭绣球,而搭绣球、把孝条留在腰巾之外的穿戴方法,是万盏灯为了增加技艺看点而首创。后来梅兰芳、荀慧生等人纷纷效仿。难能可贵的是,此次张鑫仿此穿戴,保留了老戏的精妙,给表现东方氏战场上的妩媚提供了抓手,可见戏曲的形式都是有意味的。

东方氏在头本中的身段工架可谓一套极其繁复、极尽细腻又极富层次感的刀马旦程式典范。从东方氏出场的“起霸”开始,工架沉稳大气,元帅夫人的高贵身份感尽显。而此时她还带着为夫报仇的使命,动态与定格之间,既有杀伐之气又有悲伤的气韵。而更为别致的是,此时拿着辛文礼牌位的旗牌进入东方氏的“起霸”之中,二人身段搭配,形成对峙,是忠仆对夫人报仇的提示。此种一人“起霸”、他人进入式样,似乎在“起霸”程式中并不多见。

接下来东方氏面对瓦岗寨四将一一领战,同样是对枪,却是浅尝辄止的。她对每一将发出“来人可是王伯当”的质问,然后以慢和松之态凸显对敌方的轻蔑和怠慢,也与之后和王伯当的正式开打形成节奏变化。细品王伯当与东方氏在战场上的相遇,同样蕴含着细腻丰富的层次,而且是与人物情绪的微妙转换互为表里的。当东方氏问清来人即是王伯当之后,话音未落,她的枪花就变得快速而凌厉,疾风骤雨之下却又戛然而止,唱出“在阵前闪出了伯当小将”,此时一个原本一心报仇的东方氏心绪开始发生微妙的变化,眼神和撞肩等动作将此时的内心外化。

之后的对枪就是此戏的华彩篇章了。梅兰芳先生的这段表演在1935年访苏之时被爱森斯坦拍成了电影。

枪成为东方氏挑逗撩拨王伯当的载体。二人一个有意一个无情,在如此情绪张力下,被王伯当的风采吸引的东方氏明显开始主动让敌,二人枪起枪落,并肩依偎,双枪平置串联起二人,东方氏秋波暗送与王伯当眼神交汇。此段,唱与舞并举,双人单枪对打常常形成双枪并蒂之势,颇有双燕齐飞之态。而东方氏见王伯当落花有意流水无情,才开始了一段真正的开打,时缓时疾,时远时近,还将王伯当身上蓝色绣球衔下,最终以绊马索将其擒下。此时东方氏将缴获的王伯当的枪也持在手中,一段双枪“下场花”身段更是精神抖擞。

这一段对枪之所以绝顶,在于将技艺与情感流动熔铸于一体,可谓刚柔并济,极致精微。京剧提供的绝非单纯的形式欣赏,而是在完备的形式之下让观众获得从技到艺、从人到情全套的审美享受。《虹霓关》的魅力即在于此,戏曲的博大精深也在于此。

老戏的精妙

在于展现人性的末梢

《虹霓关》曾经在上世纪60年代被质疑,焦点之一在于道德层面上,新寡的东方氏在阵前看上了英俊的仇人王伯当,不符合正理;焦点之二在于悲剧结局,以假意允亲的王伯当杀死了归顺的东方氏收场,不符合常情;焦点之三在于二本中东方氏的思春段落,不符合舞台净化的原则。而在经历了一个甲子的沉淀后,再来审视老戏中那些忠孝节义中夹杂的爱恨情仇,它们何尝不是中国人真挚朴素的精神来路呢?

其实,头二本《虹霓关》的人物发展和过火表演,在梅兰芳时期就经过了润色和净化处理。他首先将二本东方氏降为配角,以花旦应工,不突出花旦妩媚的看点,改之以青衣应工的大丫鬟为主角。其次,在东方氏的人物设置上,修改了不做任何铺垫便上演阵前挑逗的演法,而是将东方氏与辛文礼的前情进行交代——三年未行夫妻之实,对丈夫颇多嫌弃,情感疏离,并去掉了恶俗的表演。梅兰芳的此种修改恰是智慧的体现,值得珍视。

作家肖复兴曾经这样评价《虹霓关》:“虽说是晚清之作,却颇具现代意味。虽说王伯当是瓦岗寨人,东方氏为官府之人,但正义之气和江湖义气都融于爱恨情仇之中。过去说这出戏黄色,其实,不过是剧作家将情欲放置于同样纷乱不已的战场内外,由此巧妙而深刻地揭示人性深处的幽微末梢。”

肖复兴真正道出了《虹霓关》的主旨:情欲、忠义、现代。所谓情欲,在于官府元帅夫人东方氏生生将这个本该厮杀的战场置换成了一个情场,起心动念皆因对自己婚姻的不满,为了情爱主动归顺反落得命丧黄泉。老戏将情欲的正当性和摧毁性真正是咀嚼透彻了。在舞台作品中的情欲常被遮蔽的语境下,这个鲜活的东方氏让今天的观众有一种久违的温感。

忠义自然是与情欲的暗流相悖的,表现在丫鬟和旗牌二仆身上,两个官府中常年受元帅恩泽的小人物,最简单直接的动机即是报仇。这是一种情感的延续,却被夫人另一种私我情感阻绊,才有了戏的俏头。杀王与保王两种动机的碰撞,在身份、立场、情理之间拉扯,这是两股力量的角力。这样一部惊心动魄的大戏,说它具有现代意味并不为过。情的跌宕起伏裹挟着理的忠义与背叛正在厮杀,这是人性的战场。

如何品赏京剧的魅力,其实在今天是存在误区的。一些人武断地将形式视为京剧的起点,也视为京剧的终点,因此,京剧表演中演员关涉情感体验的端倪,往往被误读为对西方戏剧的追随;还有一些人深度沉醉于单纯的技艺展示,于是,有些创作者将跌扑摔打、筋斗翻飞视为向观众要好的必需场面。但是,如果我们审视如《虹霓关》这类世代流传的老戏,就会发现其实外在形式都是以内在的人性、人情为支撑的。戏曲的原点终究是人的精神,没有人心的戏曲,纵然有再高难度的技艺,也不过是杂耍。

摄影/梁钢欧阳瓜棚

炒股配资杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。